Sejarah kesenian Janger sangat menarik untuk kita ulas. Apalagi dalam sejarah Indonesia pertunjukan sandiwara tradisional ini terbentuk pada bulan Ramadan.

Seni pertunjukan sandiwara tradisional ini pertama kali lahir di daerah Banyuwangi.

Akan tetapi sebagian orang menyebut kesenian Janger berasal dari seni Legendarian yang mana pencetusnya Hamengkubuwono VI (1855-1877) di Keraton Kasultanan Yogyakarta.

Menurut Arifin W.P dalam bukunya berjudul “Babad Blambangan”, (W.P, 1995: 35), menyebut bahwa kesenian Janger datang ke Banyuwangi. Sebab, yang membawanya adalah Arya Suganda, Bupati Banyuwangi yang berasal dari Surakarta.

Namun, kisah yang paling unik yaitu kesenian Janger datang dari sebuah tradisi nembang di Keraton Surakarta dan Yogyakarta tatkala sedang di bulan suci Ramadan.

Meskipun kesenian ini usianya sudah lebih dari satu abad berlalu, akan tetapi pertunjukan Janger masih sering kita jumpai di wilayah Banyuwangi hingga saat ini.

Berikut adalah rekam jejak perjalanan panjang dari sejarah seni Janger di Banyuwangi. Ternyata masih ada hubungannya dengan akulturasi kebudayaan Keraton Yogyakarta, Surakarta, dan kerajaan di Bali.

Baca juga: Ritual Orang Jawa yang Melibatkan Makanan, Identik dengan Aura Magis

Asal Muasal dan Sejarah Kesenian Janger

Sebagaimana ulasan pada pengantar awal, ternyata kesenian sandiwara tradisional bernama Janger ini tersebar di Surakarta, dan Yogyakarta.

Adapun setelah penelusuran lebih jauh lagi, ternyata seni Janger yang sering menceritakan peristiwa penting dalam pewayangan berasal dari serat Damarwulan Minakjinggo.

Awalnya kesenian yang mengutip beberapa cerita dari serat Damarwulan Minakjinggo di Surakarta, dan Yogyakarta bernama kesenian Legendarian.

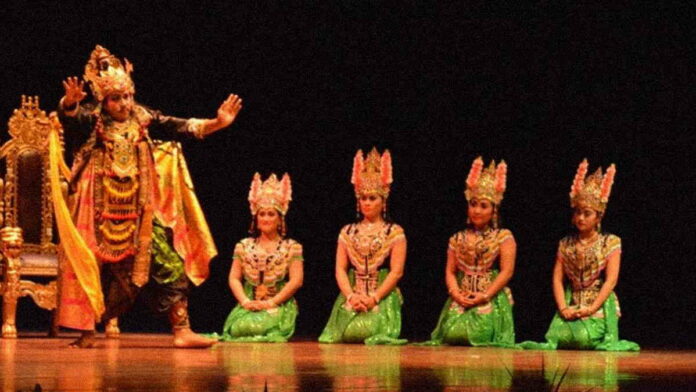

Kesenian Lagendarian bentuknya seperti seni opera tari yang khusus membawakan tarian-tarian sakral di masing-masing keraton, antara Surakarta dan Yogyakarta.

Karena kesenian Lagendarian sering tampil di istana Keraton Kasunanan Surakarta dan Keraton Kasultanan Yogyakarta.

Maka secara tidak langsung kesenian ini juga berinteraksi dengan orang-orang Belanda yang hadir sebagai tamu penting kerajaan.

Seni pertunjukan opera dan tarian Jawa ini kemudian banyak peminatnya, terutama orang Belanda. Sebab, menyuguhkan tarian yang indah dan alur cerita yang sangat menarik.

Karena ketertarikan Belanda terhadap kesenian Lagendarian ini sangat tinggi. Akhirnya Brandes (seorang ilmuwan budaya asal Belanda) menulis ulang naskah Damarwulan Minakjinggo dan menyebarkannya ke beberapa daerah, termasuk Banyuwangi.

Berbeda dengan Surakarta dan Yogyakarta, kesenian Lagendarian berubah nama tatkala Belanda memerintahkan Arya Suganda menjadi bupati di Banyuwangi.

Bupati yang berasal dari daerah Surakarta ini ingin seni Lagendarian ada sebagai seni pertunjukan di Banyuwangi. Karena tidak ingin meniru secara percis, akhirnya ia mengubah namanya menjadi seni pertunjukan Janger.

Hal ini sebagaimana catatan Nurullita H dalam sebuah kajian historis berjudul “Stigmatisasi Terhadap Tiga Jenis Seni Pertunjukan di Banyuwangi”, (Nurullita H, 2015: 14).

Baca juga: Sejarah Wayang Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Tradisi Jawa

Kebiasaan Macapatan Pada Saat Bulan Ramadan

Sebagaimana sejarah kesenian Janger yang ternyata berasal dari kesenian Lagendarian, ternyata ada kisah unik di balik itu semua, yakni kesenian tersebut rupanya terbentuk dari kebiasaan macapatan pada saat bulan Ramadan.

Menurut Muljono dalam penelitiannya berjudul “Pendidikan Nilai Luhur Melalui Tembang (Lagu) Dolanan Anak”, (Muljono, Tanpa Tahun: 4) macapatan merupakan tradisi di Keraton Yogyakarta yang wajib tatkala menyambut, hingga berjalannya bulan suci Ramadan.

Kewajiban menembangkan macapat saat bulan Ramadan sebetulnya bukan pakem yang sakral, melainkan dengan datangnya bulan suci Ramadan, para pelaku seni pertunjukan Lagendarian bisa lebih fokus latihan sembari menunggu datangnya waktu buka puasa.

Macapatan biasanya ditembangkan pada awal pertunjukan Lagendarian mulai. Para seniman yang tampil dalam pertunjukan tersebut biasanya mengawali dengan dialog seperti membaca puisi.

Tradisi dialog awal pembukaan pertunjukan ini berawal dari arahan KGPA. Mangkubumi yang saat itu melatih langsung para seniman Lagendarian di Kraton Yogyakarta.

Pelatih seni Lagendarian KGPA. Mangkubumi ini mendapatkan perintah langsung dari Hamengkubuwono VI untuk menciptakan seni sandiwara dengan tarian pada tahun 1876.

Artinya pada tahun tersebut merupakan waktu pertama kali seni pertunjukan Lagendarian terbentuk.

Dalam perkembangannya seni yang populer di kalangan masyarakat Jawa dan orang-orang kolonial ini berubah nama di Banyuwangi menjadi kesenian Janger.

Versi Lain dari Sejarah Kesenian Janger

Jika sebagian sejarawan menyebut kesenian Janger berasal dari seni Lagendarian yang tumbuh dan berkembang di Surakarta dan Yogyakarta, berbeda halnya dengan sejarah Janger yang lahir dari versi yang lain.

Berdasarkan catatan sejarah Indonesia, sumber lain mengatakan kesenian Janger lahir dari seorang penjual sapi bernama Mbah Darji. Meskipun berprofesi sebagai penjual sapi, Mbah Darji terkenal terampil memainkan kesenian.

Salah satu kesenian yang terampil dimainkan oleh Mbah Darji adalah “Seni Pertunjukan Sandiwara”. Mbah Darji waktu itu merupakan seniman pencetus lakon “Ande-ande Lumut”.

Lakon karya Mbah Darji ini mengandung kisah panji, seperti perlawanan, kisah filantropi, ataupun garis cerita kedermawanan seseorang yang kemudian menjadi pahlawan.

Perjalanan Mbah Darji dalam mendirikan kesenian Janger tak terlepas dari lakon tersebut. Selain itu Mbah Darji juga pernah menjadi murid salah seorang seniman dari Bali.

Pengaruh kesenian Arja kemudian mengilhami penjual sapi ini membentuk Kelompok Kesenian Agawe Rukun Santoso (KARS).

Dalam KARS Mbah Darji tidak lagi membawakan lakon Ande-ande Lumut akan tetapi lakon tentang perlawanan berjudul “Bhre Wirabumi Gugat”.

Kesenian KARS pun populer dan sering mendapatkan undangan ke beberapa acara bergengsi di Banyuwangi, termasuk oleh pemerintah kolonial setempat.

Akan tetapi meskipun KARS kemudian pemerintah kolonial memberhentikan sehari setelah tampil. Sebab, mereka membawakan tema cerita “Bhre Wirabumi Gugat” sama dengan menentang, dan mengajak para penontonnya untuk melawan kolonial.

Namun atas kepopuleran KARS di Banyuwangi akhirnya kelompok kesenian tersebut boleh tampil asalkan terlebih dahulu harus mengganti nama kelompok, dan membawakan tema yang lain.

Akhirnya atas dasar kesepakatan itu, KARS berganti nama menjadi kelompok kesenian Janger, dan membawakan lakon “Damarwulan Ngenger”.

Nama Janger Berasal dari Guru Tari Cantik di Bali

Masih menceritakan sejarah kesenian Janger versi Mbah Darji. Menurut Maestro seni pertunjukan tradisional di Banyuwangi ini, ternyata nama Janger ini berasal dari nama seorang guru tari yang cantik di Bali.

Mbah Darji mengaku terkagum-kagum dengan guru tarinya yang bernama Janger. Oleh sebab itu maka nama untuk kesenian yang diciptakannya juga harus cantik seperti guru tari Janger.

Karena kepopuleran Darji dalam panggung seni pertunjukan di Banyuwangi, akhirnya suatu waktu ia mengundang guru tarinya di Bali untuk ikut menari saat ia akan menggelar pertunjukan.

Guru tari Janger yang cantik itu pun bersedia untuk menghadiri undangan Mbah Darji. Saat guru tari Janger menari, banyak di antara penonton yang minat menonton pertunjukan tersebut karena yang menari perempuan muda dan cantik.

Bahkan ketika seni pertunjukan ini dilakukan untuk kesekian kalinya di Banyuwangi, banyak masyarakat disana yang mengajak temannya untuk menonton Janger.

Ajakan yang spontanitas “Ayo Nonton Janger” itu pun lahir menjadi nama kesenian yang lahir dari tangan Mbah Darji hingga saat ini.

Beberapa kelompok lain menyayangkan kesenian Janger ini hanya ditonton karena ada penari cantik dan sinden-sinden yang menawan disela waktu pertunjukan berlalu.

Sebab sebetulnya kesenian Janger lahir dari waktu yang suci yakni, bulan Ramadan.

Akan tetapi versi cerita sejarah Janger yang populer di kalangan masyarakat Banyuwangi tentang Mbah Darji telah menenggelamkan kisah religius itu dengan cara perlahan.

Baca juga: Wayang Lakon Wahyu Cakraningrat, Politik Keraton dalam Memilih Raja

Belanda Melarang Kesenian Janger

Sebagaimana penjelasan sejarah kesenian Janger di atas, kesenian ini pernah dilarang tampil pada masa pemerintah kolonial Belanda.

Hal ini karena pemerintah Belanda beranggapan bahwa kesenian Janger telah membawakan unsur politik untuk melambungkan nama-nama pemainnya dikalangan masyarakat luas Banyuwangi.

Ini merupakan resiko yang besar bagi orang-irang Belanda di sana, sebab apabila nama mereka sudah besar kemungkinan bisa menggerakan massa untuk melakukan aksi anarkisme terhadap pemerintahan kolonial seperti pemberontakan.

Lantas apa dan di mana letak Janger yang memuat unsur politik. Mengutip sejarah versi Mbah Darji, ternyata muatan unsur politik itu ada di dalam lakon “Bhre Wirabumi”.

Dalam catatan kolonial lakon “Bhre Wirabumi” ini merupakan serat yang mengisahkan perlawanan kerajaan Blambangan kepada kekuasaan kolonial di jaman kejayaan VOC.

Para pelaku seni Janger pun tidak serta merta memenuhi tawaran Belanda yang akan mengizinkan ulang tampil Janger, apabila lakonnya menjadi cerita Damarwulan Minakjinggo.

Mereka justru tetap menampilkan lakon “Bhre Wirabumi” dengan cara sembunyi-sembunyi. Kadang-kadang penampilan mereka berlangsung di pedesaan yang terpelosok di Banyuwangi.

Sejarah kesenian ini merupakan titik tolak dari pemberangkatan catatan historis kesenian yang melambangkan kemajuan.

Sebab dari fenomena kelahiran seni Janger telah membawa budaya baru yang kemudian bermanfaat bagi para pelaku seni di Banyuwangi.

Mereka populer karena Janger, bahkan industri kesenian Janger secara tidak langsung memberikan kesempatan kerja orang-orang Bali di Banyuwangi.

Pernyataan di atas mengutip Hervina Nurulita dalam Jurnal Istoria berjudul “Dari Damarwulan ke Jinggoan: Dinamika Kesenian Janger di Banyuwangi 1930’an-1970”, (Nurulita, 2019: 196).

Begitulah sejarah kesenian Janger yang patut kita ketahui. Apalagi kesenian ini merupakan bagian dari sejarah Indonesia yang perlu kita lestarikan. (Erik/R6/HR-Online)